八年前,约翰缪尔健康中心(John Muir Health)和斯坦福大学(Stanford)的医院负责人都穿上了燕尾服、长袍和羽毛面具。在一场以化妆舞会为主题的晚会上,他们与捐赠者一起为东湾的一个新机构筹集资金,该机构将为身患重病的儿童提供护理。

位于Walnut Creek的John Muir医疗中心拥有8个床位的儿科重症监护室将与帕洛阿尔托的斯坦福医学儿童健康中心合作运营,将全国顶级医疗机构之一的声望借给康特拉科斯塔县的社区医院,同时允许斯坦福大学扩大在湾区的足迹。登录必赢亚洲

在晚会上,医生和捐赠者用气泡鸡尾酒为联盟干杯,并出价去夏威夷和优胜美地度假,以及在法国洗衣店吃晚餐。在医院里通讯在详细介绍2014年11月的庆祝活动时,John Muir医学主任表示,新的儿科重症监护室(PICU)将为当地家庭提供“两全俱美”的服务:优质和便利。

当被问及PICU每年能治疗多少患病儿童时,主任说有几千人。

但是那些孩子从来没有出现过。事实上,自2015年4月开业以来,它一直是国家批准的PICU中患者数量最低的。

《纪事报》的一项新调查发现,在那些病情极其复杂或严重的患者中,一些人已经死亡,其中至少有四名儿童,如果他们在更习惯于治疗重症患者的大型儿科医院得到照顾,他们的死亡本来是可以避免的。

John Muir的领导们说,新的PICU允许他们处理的儿童病例涉及相同的情况:糖尿病并发症、呼吸问题、严重感染和其他需要大量手术的医疗问题。

根据代表《纽约纪事报》并征得家属同意的所有10名医学专家的说法,这四人的死亡似乎表明,约翰·缪尔在治疗重病儿童方面缺乏经验。

虽然约翰缪尔医疗系统是北加州最大的医疗系统之一,为东湾的大部分地区提供成人创伤护理,但其儿童重症监护室仍然很小。《纪事报》发现,PICU开办以来,从未达到过年度最低限额待处理案件加州卫生保健服务部(Department of Health Care Services)设定了350的上限,以确保医生和护士能看到足够多的病人,能够熟练掌握基本的救生程序。

在13岁的Katrina Daly和16岁的Caitlyn Gonzales两名病人的死亡案例中,医疗记录显示医生延迟了插管,然后努力正确放置呼吸管,根据医疗行业标准,这是每个重症监护医生都应该掌握的技能。

去年,John Muir的PICU有最高的拔管失败率(定义为患者必须在48小时内重新插管),30个PICU向州报告数据,纪事报分析发现。

马修·斯坎伦(Matthew Scanlon)博士说:“我只是想知道他们为什么还在做这个行业。”他帮助制定了儿科重症监护病房的国家质量标准,并在密尔沃基的威斯康星儿童医院工作。“光是他们的病人数量就让我怀疑他们是否照顾了足够多的危重儿童,足以胜任这项工作。”

这些死亡事件引发了进一步的质疑,即约翰·缪尔(John Muir)长期以来一直是东湾的主要医疗提供商,他是否利用斯坦福的品牌来吸引患者,并在没有能力提供一流医疗服务的情况下提高利润——今年早些时候,一份Chronicle杂志首次提出了这个问题调查还有两起诉讼。

两岁的Ailee Jong在John Muir医院的手术中死亡,该医院的前任医疗主任和Ailee Jong的父母提起了民事诉讼,他们声称社区医院的行为是为了追求声誉和利润,而孩子们为此付出了代价。

Ailee Jong在Walnut Creek的John Muir医疗中心的手术中死亡,tru - co和Tom Jong的父母已经对医院提起诉讼。

在页面顶部:米歇尔·布兰特利的儿子,以赛亚·洛夫顿,在他的脊柱融合手术部位感染后死于约翰·缪尔医院。

图片来源:Brontë Wittpenn / The Chronicle约翰·缪尔健康中心和斯坦福医学儿童健康中心的医院负责人拒绝就本文接受采访。在一份一页的联合声明中,他们称患者安全是他们的“首要任务”,并吹捧了合作伙伴关系的好处。

“在任何时候,PICU患者都由训练有素的儿科重症监护专家照顾,”约翰·缪尔医院的首席医疗官拉塞尔·罗德里格斯(Russell Rodriguez)博士和斯坦福大学的首席医疗官丹尼斯·伦德(Dennis Lund)博士在声明中说。“任何一个孩子的死亡,尤其是我们照顾的孩子的死亡,都是悲剧,我们的心与遭受这种损失的家庭同在。”

首席医疗官没有反驳记者的发现,也没有回答有关PICU或儿童病例的具体问题,尽管记者提供了每个家庭的HIPAA豁免。罗德里格斯和伦德说,总的来说,核桃溪PICU的死亡率低于其他类似规模的单位。

一般来说,儿科重症监护室的儿童很少死亡,因此很难从确实发生的死亡中得出关于患者护理质量的有统计学意义的结论,尤其是在低容量病房。

根据2016-21年的州年度报告,约翰·缪尔的PICU患者的平均危重程度低于在该州大多数批准的PICU寻求治疗的儿童,而且绝大多数人都没有死亡。这些报告比较了picu, picu是卫生保健服务部加州儿童服务项目的一部分,通过患者数量和质量衡量,如死亡率统计数据,重症监护病房的住院时间和拔管失败。

《纪事报》根据《加州公共记录法案》(California Public Records Act)的要求获得了这些报告,这些报告使用一个比率来评估PICU的死亡人数,该比率将单位的实际死亡人数与预期死亡人数进行比较。在2017年和2021年,约翰·缪尔的PICU报告了零死亡。但据熟悉报告的医学专家称,在确实有儿童死亡的年份,患者数量太少,无法从统计学上确定他们的情况比预期更好还是更差。

此外,这些统计方法还不包括像Ailee这样的儿童的死亡,他们在病房接受护理,但在医院的其他部分,如外科病房死亡。死亡数字还不包括在John Muir接受治疗,然后转到其他医院的患者。

《纪事报》于4月开始对约翰·缪尔照顾儿童的表现进行广泛审查,此前报道称,尽管医生和护士警告社区医院没有为如此复杂的手术做好准备,但医院领导仍在推进Ailee的2019年手术,这是约翰·缪尔的第一例儿童肝脏切除术。

Ailee的父母Tom和trucc - co Jong在他们的诉讼中声称,领导忽视了关于他们女儿手术的警告,因为John Muir儿科项目“在经济上失败”,PICU床位经常空置,他们想要一个大手术来帮助这个项目“出名”。

钟氏夫妇声称,低容量导致了至少另外两名儿童的可预防死亡——一名涉及糖尿病,一名涉及哮喘——并促使对PICU的可行性进行审查。

他们在诉讼中说:“为了培训员工、建立团队合作、购买最先进的设备、留住高质量的医生,必须有可用的病例。”“对于JMH来说,这一切都不存在。”

为了调查这些说法,《纪事报》花了几个月的时间,寻求州政府批准访问一个非公开的数据集,该数据集包含了过去10年加州数千万例住院病例。这些匿名数据包含了病人护理的详细信息,使记者能够分析具体的诊断、程序和病人的结果——这是了解bwin登入医院表现的一个难得的窗口。记者将这些数据与六年的州报告进行了对比,这些州报告比较了批准的picu。

《加州纪事报》获得了另一个加州死亡人数数据库,用它来确定2015年至2021年期间在约翰·缪尔的核桃溪设施死亡的儿童。记者通过公共记录申请获得了他们的死亡证明,他们标记出了糖尿病、哮喘或肺炎等其他呼吸系统疾病的病例,以及计划手术后死亡的病例,这可能表明有并发症。

从那里,《纪事报》联系了那些仍在为孩子的意外死亡而挣扎的家庭;研究了数千页的医疗记录、约翰·缪尔(John Muir)的内部文件和公共记录;采访了16位现任和前任John Muir医疗专业人员和董事会成员;并咨询了二十多名与社区医院无关的儿科医学专家。

《纪事报》发现,约翰·缪尔的PICU是仅有的四个州批准的儿科重症监护病房之一,这些病房从未达到350名患者的门槛,每年的患者数量在240到320之间波动。

根据州报告,奥克兰和旧金山的UCSF贝尼奥夫儿童医院和斯坦福的露西尔·帕卡德儿童医院是约翰·缪尔55英里内的三家主要儿科医院,每年在picu中接待大约870到2100名儿童。

卫生保健服务部发言人安东尼·卡瓦(Anthony Cava)在一份声明中说,设置350的阈值是为了让picu“优化儿童的结果”。加州儿童服务提供商标准规定,“PICU每年至少要接收350名患者”,如果“缺乏足够的病例量来维持对危重婴儿、儿童和青少年护理的熟练程度”,可以拒绝批准。

虽然州PICU报告中的医院没有被点名,但《纪事报》指出了其他三个单位中长期不足的一个:帕萨迪纳亨廷顿医院的PICU关闭2019年,因为交易量低。

多名John Muir医疗专业人员告诉记者,John Muir在2016年和2018年患者死亡后进行了内部审查,其中医生延误了,然后在PICU为儿童插管时遇到了困难。

2018年凯特琳去世后不久,约翰·缪尔雇佣的一个医疗咨询小组也完成了对PICU的审查。根据《纪事报》查看的内部记录,该公司发现了10个“有改进机会的领域”,包括“胜任力”、“人员配置/PICU覆盖范围”和“不良事件后患者/家庭沟通”。

此外,根据钟夫妇的诉讼以及多名约翰·缪尔医学专业人士对《纪事报》的采访,斯坦福大学介入了一次外部审查。

根据编年史政策在美国,这些医疗专业人士被允许匿名。他们说,他们担心公开谈论敏感的医院事务会带来不良后果。

作为这些调查的一部分,多名医疗专业人士说,医院领导质疑约翰·缪尔的PICU是否有足够的病人来维持生存。近年来,同样的担忧也导致全国各地其他picu关闭。

TK

2022年10月20日,星期四,在加利福尼亚州萨克拉门托的一家酒店里,米歇尔·布兰特利抱着她儿子以赛亚的枕头。几年前,她的儿子以赛亚(Isaiah)十几岁时在约翰·缪尔(John Muir)的儿科重症监护室因脊柱融合手术部位感染而死亡。米歇尔是在约翰缪尔医院接受治疗期间有孩子死亡的几位父母之一。布兰特利的收入与以赛亚的全职照顾有关,所以当他去世时,她失去了她的收入。布兰特利现在住在酒店房间里,一边找房子一边在亚马逊工作。

Brontë维特潘,摄影师/纪事报

2022年10月20日星期四,在加利福尼亚州萨克拉门托的一家酒店,米歇尔·布兰特利的手拿着她当时四个月大的儿子以赛亚的照片。几年前,她的儿子以赛亚(Isaiah)十几岁时在约翰·缪尔(John Muir)的儿科重症监护室因脊柱融合手术部位感染而死亡。米歇尔是在约翰缪尔医院接受治疗期间有孩子死亡的几位父母之一。

Brontë维特潘,摄影师/纪事报波士顿塔夫茨医疗中心(Tufts Medical Center)的儿科主任杰弗里·宾尼(Geoffrey Binney Jr.)博士说:“我认为,涉足这种类型的护理是有问题的。”该中心关闭了10张床位的PICU和其他儿科单位7月因为担心在picu规模更大、资源更好的市场中无法维持足够的患者数量。“在你的游戏中处于领先地位的唯一方法就是不断地面对发生的问题,不断地面对出现的问题。”

约翰·缪尔(John Muir)和斯坦福大学的领导最终得出结论,该单位的总体死亡率统计数据与其他同规模单位相当。

然后,在2019年春天,16岁的以赛亚·洛夫顿在约翰·缪尔医院接受脊柱手术后,出现了深部手术部位感染。男孩的医疗记录显示,尽管感染持续存在,但医生等了一周才清理伤口。在此期间,以赛亚患上了败血症,这是一种身体免疫系统攻击其器官的情况。

“他的眼神里流露出恐惧,”他的母亲米歇尔·布兰特利(Michelle Brantley)回忆说。“我只是说,‘宝贝,宝贝,请不要担心,你会没事的,妈妈在你身边,妈妈在你身边。’”

但她的儿子后来去世了。六个月后,艾莉也会。

为了回应《纪事报》4月份的报道,加州医学委员会(Medical Board of California)推出了对约翰·缪尔对艾莉案件处理方式的调查正在进行中。

据《纪事报》获得的一封内部邮件显示,约翰·缪尔还切断了与医学麻醉咨询公司的联系。该组织与医院签订了合同,并雇佣了负责艾莉病例的两名麻醉师和儿科外科医疗主任,他们被指控搞砸了她的护理或误导了钟氏夫妇。

该医院的首席执行官卡尔·奈特(Cal Knight)今年秋天退休,此前他计划因大流行将离职时间延长了一年。John Muir Health执行副总裁迈克·托马斯成为新任CEO将于10月1日上任。

Ailee的父亲Tom Jong告诉《纪事报》,如果他们知道早些时候孩子的死亡和工作人员的担忧,他们永远不会选择John Muir为Ailee做手术。

“PICU的存在是个问题,”Jong说。“他们必须诚实地面对自己和公众,决定是否应该进入这个行业。”

2011年,当John Muir Health首次试图在其翻修后的核桃溪校区治疗儿童时,它挣扎聘请儿科专家。康特拉科斯塔社区卫生系统周围都是知名的儿童医院,每年要接待数千名儿科患者,因此无法竞争顶尖人才。

当时是核桃溪医疗中心总统的简·威廉森(Jane Willemsen),现在是约翰·缪尔健康公司(John Muir Health)的首席运营官,她当时承认,这“一直是一个挑战”。

第二年,这家医院找到了一个解决方案:它宣布与斯坦福医学儿童健康中心(Stanford Medicine Children’s Health)合作。斯坦福的名字和医生将有助于约翰·缪尔的合法化,同时为斯坦福大学提供来自东湾患者的新的收入来源。

的伙伴关系开始斯坦福大学为社区医院在核桃溪校区拥有16个床位的儿童和青少年病房提供儿科泌尿科医生等专家。很快就增长包括1000万美元的PICU,以服务更多重病儿童。

罗德里格斯和伦德在给《纪事报》的声明中说:“对于一个以社区为基础的卫生系统来说,招聘儿科专家是极其困难的,这就是为什么约翰·缪尔健康中心和斯坦福医学儿童健康中心结成合作伙伴关系的原因。”“通过这种合作关系,斯坦福医学儿童健康儿科专业医生的专业知识可以在社区医院和当地患者中使用。”

多名John Muir医疗专业人士告诉《纪事报》,为了准备新的PICU, John Muir解雇了其内部的儿科专家,并告诉他们需要通过斯坦福大学重新申请。

据《纪事报》(The Chronicle)获得的一份医院通讯和2014年9月的会议议程显示,John Muir使用模拟婴儿患者的医疗人体模型来培训儿科新员工。

该议程是为儿科麻醉师的一个小组准备的,其中还包括一份“儿科气道能力计划”草案,旨在为医生提供“一个内部机会来磨练他们的儿科技能”。作为该项目的一部分,医生们将练习在儿童的气管中放置呼吸管,这些气管可以只有小指的宽度。

医院制定了PICU的规程和程序,包括入院的合格条件。通过公开记录请求获得的文件显示,医院领导还签署了“蓝色代码”政策,并成立了儿科快速反应小组(Pediatric Rapid Response Team),以应对“出现早期恶化迹象”的儿童。

PICU于2015年4月15日开放。根据州PICU的报告,那一年,它接待了大约190名患者。2016年,约翰·缪尔在这个病房里看了大约280个病人,每天不到一个。

虽然PICU的病人并不多,但《纪事报》分析的住院病人数据显示,来过的儿科病人比约翰·缪尔过去看到的情况更严重。

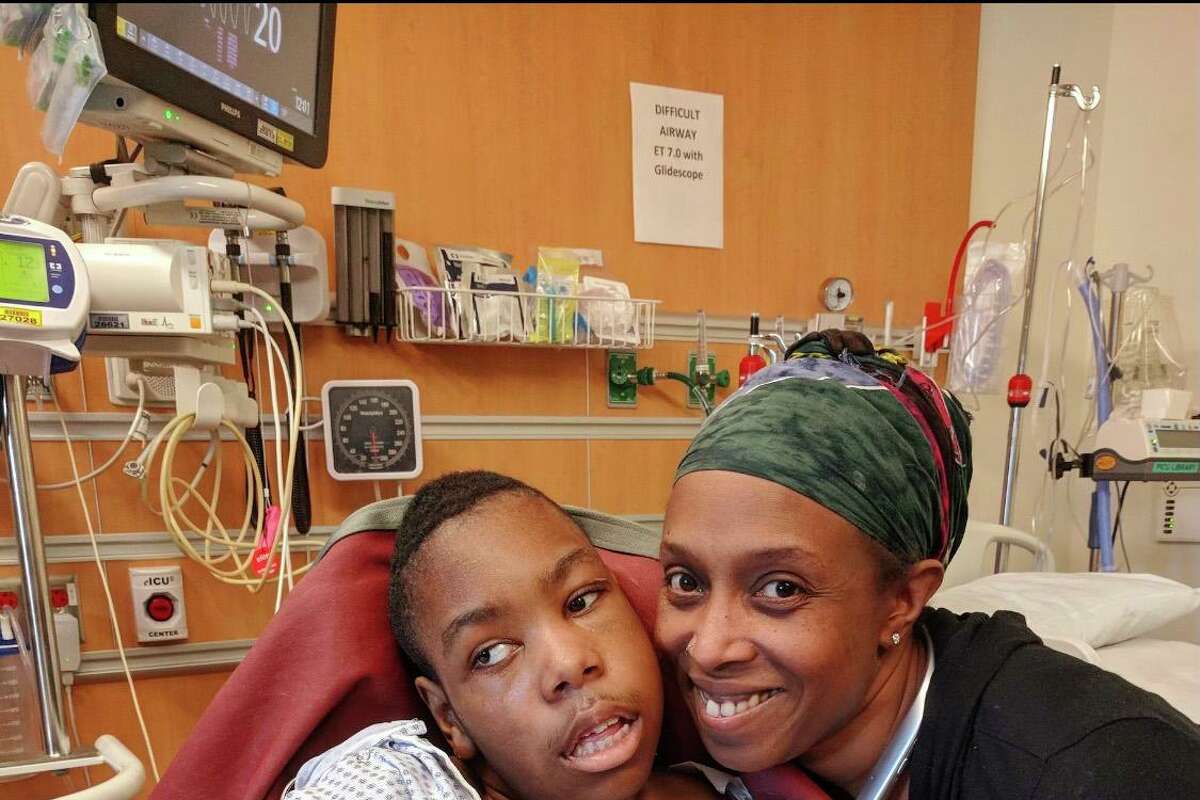

来自康科德的13岁女孩卡特里娜·戴利(Katrina Daly)在全家去内华达山脉旅行时呼吸困难,于2016年2月18日午夜左右被送到约翰·缪尔的PICU。记录显示,几天前,医生和护士认为卡特里娜是与哮喘有关的突发事件,最初被约翰·缪尔的急诊室解雇,卡特里娜现在被诊断为1型糖尿病和糖尿病酮症酸中毒(DKA)。

卡特里娜·普拉姆利的全家福。卡特里娜因糖尿病酮症酸中毒和肺炎导致心脏停止跳动,在约翰缪尔核桃溪儿科重症监护室去世。

由普拉姆利家族提供/《纪事报》特刊

2022年10月9日,周日,在加利福尼亚州康科德的橡树林中学,Vikki Plumlee拿着她的骨灰站在她的长凳前。(萨曼莎·劳里/《纪事报》特稿)

萨曼莎·劳里,《纪事报》特约撰稿人1型糖尿病患者无法产生足够的胰岛素来分解糖以获取能量。因此,他们的身体开始分解脂肪,将酸性化合物释放到血液中。虽然严重并可能危及生命,但DKA是可以治疗的,全国儿科死亡率低于此水平1%.

“几乎每一例DKA死亡都是可以预防的;这真的不应该发生,”费城儿童医院(Children 's Hospital of Philadelphia)的儿科重症医生维贾伊·斯里尼瓦桑(Vijay Srinivasan)说。他领导了该医院的儿童DKA临床护理指南的开发,该指南在世界各地的医疗机构中使用。

但在她进入约翰·缪尔的PICU的24小时内,卡特里娜遭受了致命的脑损伤,她的心脏停止跳动,医生努力给她插管,向她的身体输送维持生命的氧气。

在她母亲的同意下,《纪事报》请了5位与约翰·缪尔健康中心无关的医学专家——包括斯里尼瓦桑在内的4位儿科重症监护专家和1位儿科内分泌学家——来审查卡特里娜长达2000多页的医疗记录。

所有五位检查卡特里娜病例的专家都表示,当她到达约翰·缪尔PICU时,她的DKA特别严重。她脱水,患有肺炎,并被标记为可能患有败血症。如果不立即治疗,严重脱水或败血症会导致休克,这是一种身体组织无法获得足够氧气的急性情况,可能导致器官衰竭和死亡。

看过卡特里娜病历的四名儿科重症监护医生都说,从一开始就有迹象表明卡特里娜正在走向休克或已经处于休克状态:她体温过低,心脏跳动比正常速度快,乳酸水平升高,这表明组织没有获得足够的氧气。

然而,这些专家说,约翰·缪尔的医生们似乎没有意识到卡特里娜的危险状态。

“如果有人表现出这样的症状,而你没有对他们进行休克治疗,那你就大错特错了,”来自威斯康星州儿童医院的儿科重症监护专家斯坎隆说,该医院每年在PICU收治约3000名患者,其中包括数十名DKA患者。

斯坎伦说,在第二天的疗程中,约翰·缪尔的医生给卡特里娜的输液量对她的休克程度来说太少了。与此同时,所有接受《纪事报》采访的专家都表示,卡特里娜的医疗团队在给她输液的同时,并没有补充足够的磷,磷是一种让人的心脏保持跳动的必要电解质。

卡特里娜的母亲和继父,威基和詹姆斯·普拉姆利,会见了杰里·麦克劳林医生,约翰·缪尔儿科重症监护医生,那天早上轮班。他们回忆起一次充满希望的谈话,在那次谈话中,他解释了卡特里娜飓风的恢复过程。在他的笔记中,McLaughlin记录了卡特里娜“病入膏肓”,但得出的结论是“总体上(正在)缓慢改善”。

在康科德中学,詹姆斯和Vikki Plumlee坐在为他们的女儿Katrina Daly准备的长凳上,Katrina Daly在2016年生病之前就读于这所中学。

萨曼莎·劳里/《纪事报》特约记者普拉姆利夫妇说,卡特里娜很累,但精神相对不错,她和他们开玩笑,用手机和朋友们发短信。

然而,随着时间的推移,卡特里娜变得更加迷失方向,医学专家说,这可能是脑肿胀、流向大脑的血液减少或严重的电解质异常的迹象,包括低磷水平。接受《纪事报》采访的医生说,有迹象表明卡特里娜正在走向呼吸和心脏衰竭。

下午2点左右,她血液中的二氧化碳含量开始上升。与此同时,她的脉搏异常地高,血压正在下降,这表明她的心脏正在衰竭。

接受《纪事报》采访的四名儿科重症监护医生说,如果不是更早的话,他们会在此时为卡特里娜进行插管。位于底特律的密歇根儿童医院(Children’s Hospital of Michigan)的内科医生安德鲁·普劳特(Andrew Prout)说:“她当时就在危险的边缘。”该医院每年在PICU治疗2000多名患者。

相反,卡特里娜的医疗团队将她放在BiPap机器上,这与睡眠呼吸暂停患者使用的设备类似,通过放置在口腔上的面罩将氧气推入肺部。医院越来越多地使用BiPap机器,以避免在可能的情况下给患者插管。

不久之后,卡特里娜的心脏突然变慢,然后停止跳动。大约在这段时间,她的磷含量为每分升0.1毫克,斯里尼瓦桑称这是灾难性的低水平。“0.1的磷与生命是不相容的,”他说。

詹姆斯·普拉姆利(James Plumlee)和她的呼吸治疗师一起待在卡特里娜的房间里,他说卡特里娜闭上眼睛,医院病床上方开始闪烁蓝色的灯光。

“所有这些人都是冲进来的,”詹姆斯·普拉姆利说。“就在那时,我意识到事情很严重。”

他回忆说,当护士开始胸外按压时,他倒进了走廊。根据卡特里娜的医疗记录,心肺复苏在下午3:30左右开始。

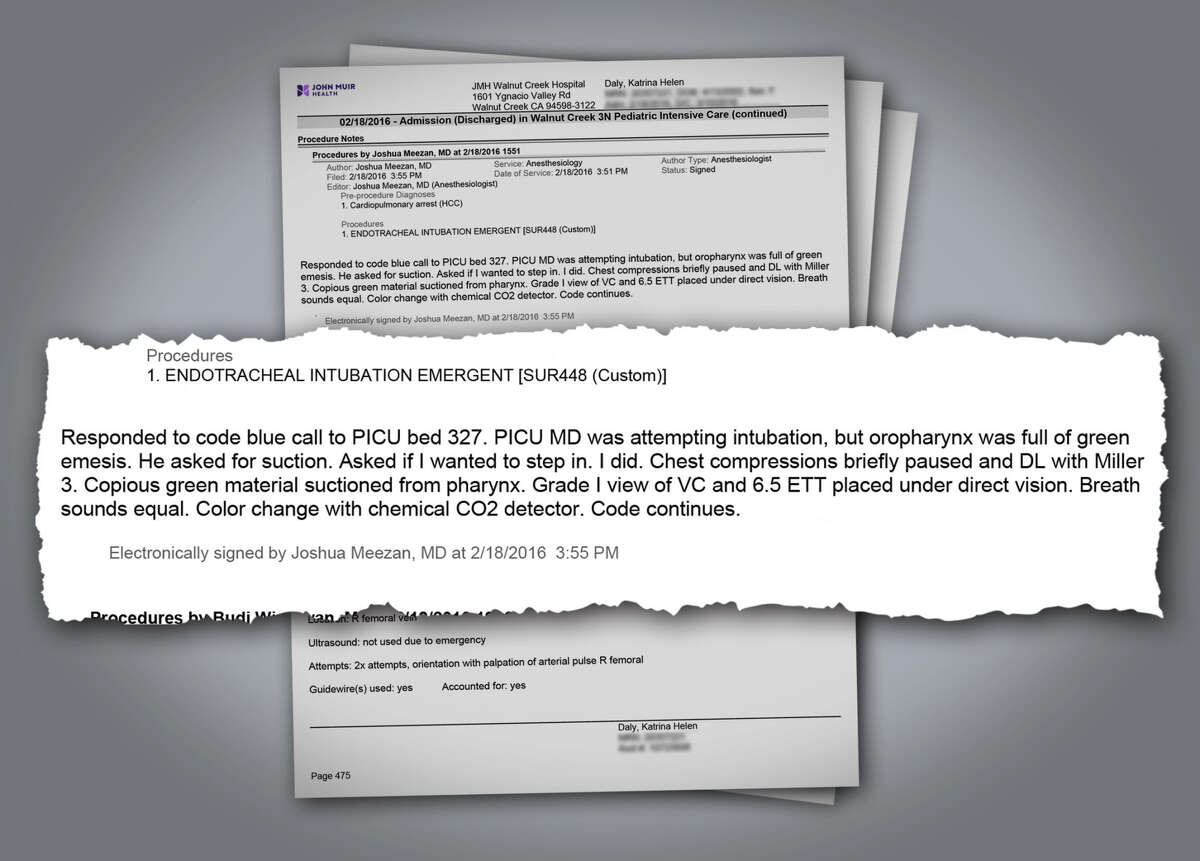

记录显示,医生在为她插管时遇到了困难,这是PICU的基本步骤,医学专家说,理想情况下,插管的时间应该不到一分钟。

在卡特里娜医疗记录的一部分中,她的团队指出,她是在心肺复苏开始六分钟后插管的;然而,她的记录的其他部分记录了她在20分钟和三次尝试后成功插管。

所有接受《纪事报》采访的医学专家都表示,因为医疗记录本身是有限的,所以不可能确切地知道到底是什么导致了这四个孩子的死亡。

在卡特里娜的案例中,麦克劳克林没有关于插管的手术记录,这是通常需要的文件。然而,麻醉师约书亚·米赞(Joshua Meezan)博士的一份说明表明,麦克劳克林未能给卡特里娜插管。

麻醉师约书亚·米赞医生的一份说明表明,2016年2月,医生们正在努力为卡特里娜·戴利插管。

编年史照片插图“PICU MD尝试插管,但口咽充满绿色呕吐,”Meezan写道。他要求抽吸。问我愿不愿意插手。我所做的。”

儿科重症监护专家说,绿色液体可能表明呼吸管沿着卡特里娜的食道向下,将氧气泵入她的胃。他们说,也有可能是她在手术过程中呕吐了,这种情况有多种原因。例如,BiPap可以在随后的插管中增加这种反应的机会。

插管次数越多,患者死亡或出现严重并发症的可能性就越大。专家们说,如果医生在第一次尝试给孩子插管时遇到困难,最好在第二次尝试之前让一位更有经验的同事介入。

卡特里娜的心脏在下午4点06分再次开始跳动——在CPR开始36分钟后。下午4点20分,她上了呼吸机。

后来的核磁共振成像显示,这名女孩因缺氧而遭受了毁灭性的脑损伤。

2月26日,一组医生会见了Vikki和她的家人,讨论了发生的事情。

约翰·缪尔儿科重症监护医生鲁斯利·哈索诺(Rusly Harsono)主持了这次会议,普拉姆利夫妇记录了这次会议,并将其分享给了《纪事报》。他描述了他们是如何诊断出卡特里娜患有严重的DKA和脱水,并可能感染。但是会议主要集中在卡特里娜飓风可怕的未来上。普拉姆利夫妇说,他们从未被告知有插管问题。

儿科神经病学顾问乔纳森·赫克特博士告诉卡特里娜的家人,她患有“严重的脑损伤”,她可能会保持“永久植物人状态”。

“不幸的是,经济复苏的希望不大,”他说。在他的会后记录中,赫克特总结了他的发现,卡特里娜的脑损伤是“长时间复苏的结果”。

在电话采访中,为卡特里娜进行插管的麻醉师米赞拒绝置评。麦克劳林在一篇博客文章中说,他于2019年离开了约翰·缪尔和医学界,他没有回复请求置评的电话和电子邮件。卡特里娜的其他医生,包括哈索诺、赫克特和卡特里娜的儿科内分泌学家克里斯蒂娜·坎迪多-维托(Cristina Candido-Vitto)医生,也没有回复请求置评的电话和电子邮件。

医生们代表《纪事报》回顾了卡特里娜的医疗记录,指出她在PICU期间的一系列失误,包括对液体和电解质的管理不善——尤其是磷——这可能导致她的呼吸和心脏问题。他们说,考虑到她的身体和精神状态不断下降,约翰·缪尔的医生应该早点给她插管,以防止紧急插管的情况。

“这是一场慢动作的车祸,”斯坎隆说。“PICU没有任何借口。她在他们眼前变得越来越糟。”

3月7日上午,Vikki Plumlee决定将女儿从呼吸机中取出。她给卡特里娜穿上了一套蝙蝠侠睡衣那是她从Sierra回来后给她买的。她给卡特里娜涂了脚趾甲,在她的脚上做了临时纹身,还把她的头发染成了她最喜欢的蓝色。

三天后,薇姬和卡特里娜一起躺在床上看电影,这时卡特里娜的心脏监测器发出的声音越来越微弱。房间里安静了下来。

第二年,John Muir的PICU获得了加州卫生保健服务部颁发的重要且备受追捧的认证,可以治疗患有某些复杂疾病的儿童。

该批准要求picu在人员配备、培训和协议方面遵守质量标准。作为交换,它允许该部门接收加州儿童服务项目(CCS)的患者,并获得护理补偿。的程序该机构与县卫生部门协调,帮助为患有脑瘫、囊性纤维化、心脏病和癌症等疾病的儿童提供护理。该机构还要求PICU每年的最低患者数量为350人,以保持手术的敏捷性。

加州大学戴维斯分校的儿科重症监护专家James Marcin博士研究了病人数量对picu结果的影响,并参与了建立CCS标准的委员会,他说,数量要求是一个常识性的门槛,旨在确保各单位有足够的病人来保持他们的技能。

Marcin说:“越是养成第二天性,就越好,这种情况将发生在人口较多的地方。”“我认为,如果我们的孩子有任何复杂的疾病,我们都不希望他们在低容量的PICU中得到照顾。”

当被问及为什么John Muir和其他picu在患者数量持续低的情况下仍然被批准时,卫生保健服务部的Anthony Cava说,录取门槛“本身并不是CCS项目批准的约束力”。

卡瓦在一份声明中说:“这是衡量所提供的护理质量和评估每个PICU的运营绩效的几个因素之一,包括关键患者的结果、人员专业知识、人员配备水平和安全性。”

约翰·缪尔(John Muir)在宣传简报中吹捧CCS的认证,称其为“对该计划的极大认可”,并将其作为2018年成功申请8700万美元政府发行的免税债券的一部分,以帮助偿还与医疗校园建设和翻修有关的债务。

那一年,另一个孩子将死在约翰·缪尔的PICU,她的心脏停止跳动,医生再次努力进行插管。

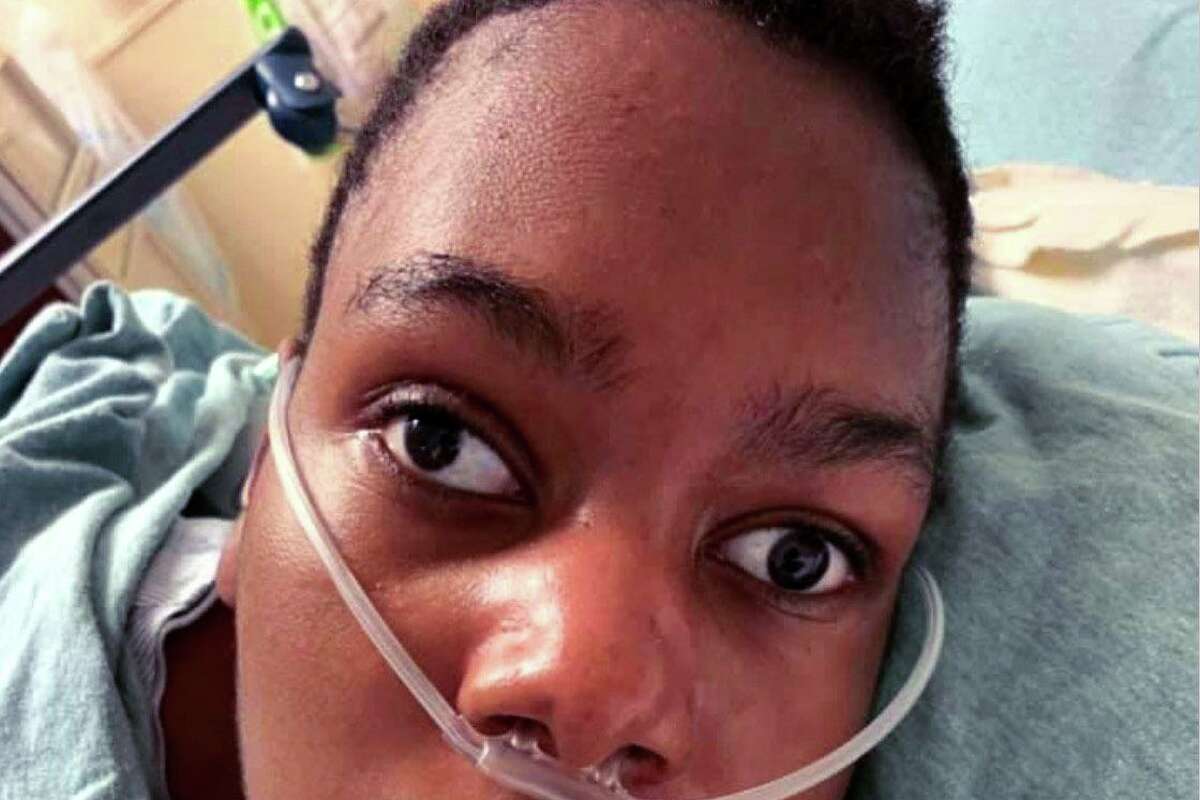

凯特琳·冈萨雷斯于2018年1月28日下午2点左右抵达核桃溪病房,此前安提阿萨特三角洲医疗中心的医生将她转移到那里,以便她能接受更专业的护理。

2017年7月,凯特琳·冈萨雷斯和家人在阿拉斯加游轮上。6个月后,她在胡桃溪的约翰·缪尔医疗中心去世。

由冈萨雷斯家族提供这名来自布伦特伍德的16岁女孩患有双肺肺炎和潜在哮喘。她的肺部也开始向胸部和皮肤下漏气,这是一种被称为“漏气综合征”的并发症。医学专家说,凯特琳的哮喘可能是导致这种情况的原因。

根据约翰缪尔PICU的负责人、重症监护医生布迪·威亚万(Budi Wiryawan)的进展记录,凯特琳“严重缺氧”,她的氧含量极低。

Wiryawan写道,医生给凯特琳静脉注射抗生素,并将她放在BiPap机器上,这有助于减缓她的呼吸,并开始提高她的氧气水平,她的情况有所改善。

凯特琳的母亲谢丽·冈萨雷斯(Sheri Gonzales)在接受《纪事报》(The Chronicle)采访时回忆说,那天她和医生聊了聊凯特琳下个月能否参加自卫课程;他们向冈萨雷斯保证,她的女儿届时会康复。

冈萨雷斯说:“一直以来,我们都以为她没事。”

凯特琳的医疗记录显示,医生试图推迟给她插管,因为他们担心让她使用呼吸机可能会加重漏气综合征。

代表《纪事报》审查凯特琳医疗记录的三位重症监护医生,以及在PICUs工作的三位医生,每年要看1000多名患者,他们说,在这种情况下,他们会采取一切可能的预防措施,因为空气泄漏综合征——严重时——会在患者心脏周围积聚大量空气,导致心脏停止跳动。

考虑到这种风险,这些专家表示,他们准备了一台心肺搭桥机,它可以通过替病人做肺的工作,让病人的身体得到休息。多名John Muir医疗专业人士告诉《纪事报》,John Muir并没有这样先进的救生设备。

那天晚上,凯特琳的医疗记录显示她的情况很不稳定。她的肺部仍在努力为血液提供氧气,下午6点左右做的胸部x光片显示,更多的空气泄漏到她的胸部和心脏周围,据查看她记录的专家说。但是,这些专家说,她的团队似乎没有意识到她的病情有多严重。

接受《纪事报》采访的重症监护医生说,凯特琳的医生应该在这个时候给她插管,或者把她转移到配备心肺搭桥机的设施。

相反,在凌晨3点左右,凯特琳的医疗团队调高了BiPap机器的压力设置,显然是为了让更多的氧气进入她的肺部。

密歇根儿童医院(Children 's Hospital of Michigan)的儿科重症监护医生普劳特(Prout)说:“这个地方应该知道他们什么时候配不上他们。”“当漏气恶化时,这名患者应该被转到更高级别的护理。”

1月29日早上,一名护士注意到凯特琳“看起来躺在床上休息,但很焦虑”。上午8点半左右的另一次胸部x光显示,凯特琳的肺里漏出了更多的空气。

几分钟后,凯特琳的呼吸开始加快,因为她血液中的含氧量突然骤降。

上午9点10分,威亚万和哈索诺试图给凯特琳插管。哈索诺是两年前卡特里娜脑损伤后为她的家人提供咨询的重症监护医生。

但是,当哈索诺试图将呼吸管插入凯特琳的气管时,医生在她的医疗记录中指出,“绿色深棕色”液体和“胃内容物”又出现了——这再次表明,医生可能错误地将呼吸管插入了凯特琳的食道。

看过记录的医学专家说,也有可能是管子在正确的位置,但凯特琳呕吐了,然后吸入了液体,这是为使用BiPap机器的病人插管时已知的并发症。

Wiryawan没有回应寻求置评的电话和电子邮件。在接受电话采访时,哈索诺告诉记者,可以通过电子邮件提出问题;哈索诺没有回复随后的电子邮件。

医疗记录显示,哈索诺试图第二次插管,但“大量”绿棕色分泌物流出。一名儿科麻醉师被召来协助插管。

凯特琳的血氧水平进一步下降,她的心跳减慢,后来停止了跳动。

根据一名护士对两次尝试插管的记录,工作人员开始进行胸部按压,并宣布进入蓝色代码。在第一次尝试14分钟后,麻醉师于上午9点24分成功地将呼吸管插入凯特琳体内。凯特琳的病历里没有麻醉师的记录。

医学专家说,就像卡特里娜飓风一样,麻醉师应该在第一次尝试失败后才出手,而不是在第二次尝试失败后才出手。

医生和护士尝试了各种药物,并电击了16岁的凯特琳的胸部,试图让她的心脏重新跳动,她的病情只会恶化。上午10点半刚过,威亚万医生就把凯特琳的父母带到她床边。他们决定停止心肺复苏。上午11点04分,凯特琳去世。

再一次,约翰·缪尔社工来帮助这个悲伤的家庭。他们剪了凯特琳的一缕头发。他们做了一个她的手的指纹,以及一个魅力项链的指纹。

凯特琳的母亲说,她喜欢跳舞和旅行,2016年和家人一起搬到了湾区。登录必赢亚洲作为一所新高中的大三学生,她的生活蒸蒸日上。她交了好朋友,刚刚开始约会。她擅长数学,在PSAT数学考试中获得了满分。她希望在转到加州大学伯克利分校之前先读大专。

那天早上,在约翰·缪尔的PICU里,一家人等着凯特琳的哥哥从亚利桑那州回来。他和凯特琳告别后,全家走出了327号房间。就是卡特里娜死的那个房间。

根据《纪事报》查阅的多名约翰·缪尔医疗专业人士和内部记录,两名女孩的死亡引发了核桃溪医院内部对该部门是否具备处理插管和代码的设备的担忧,并引发了内部和外部的审查。

当时,医院的每一个死亡患者都由质量保证护士进行筛选,然后他们可以将病例提交给医院的专业实践评估委员会(PPEC)进行进一步审查。

该内部委员会由来自医院各个部门的大约12名医生组成。它的工作是审查案例,并就旨在提高护理质量的政策和培训提出建议。

接受《纪事报》采访的约翰·缪尔医疗专业人士说,医院领导特别担心死亡,因为该部门接待的病人很少,这一指控在钟夫妇的诉讼中得到了呼应。例如,诉讼中提到了约翰·缪尔(John Muir)的儿科神经外科医生,他“确实是坐在那里,没有病例”。

“他在6个月内只处理了5起案件,这相当于优步司机在6个月内打了5次车费,”钟氏夫妇在起诉书中称。“设备继续故障,医生离开了。”

《纪事报》分析的州PICU报告显示,John Muir每年在其PICU中平均管理22名插管患者,在所有批准的PICU中排名第三。高容量picu平均每年管理超过150例插管患者;奥克兰儿童医院和露西尔·帕卡德管理着大约300人。

医学专家说,John Muir的插管数量少,这让人怀疑该病房管理呼吸衰竭的能力,根据医疗行业标准,呼吸衰竭被认为是picu的基础技能。

根据提交给加州的报告,2021年,约翰·缪尔的PICU拔管失败率最高,约为8.75%,大约是当年加州所有批准的PICU的平均水平的两倍。

接受《纪事报》采访的医学专家表示,在不审查病例的情况下,不可能从这样的统计数据中得出结论,而且插管患者数量少可能会让约翰·缪尔的发病率显得高得不成比例。

他们说,总的来说,拔管失败率高会引起人们对医院没有正确管理插管患者的担忧。

“这确实对他们对严重呼吸衰竭和对危重儿童插管的管理提出了质疑,”密歇根大学医学院儿科儿科重症监护医学部主任迈克尔·卡斯尼(Michael quashney)博士说。“你对手术的舒适度会影响这些问题,一年20次左右的插管并不多。”

所有专家都告诉《纪事报》,尽管持续的训练和模拟对保持技能至关重要,但它们不能取代治疗实际患者。

“没有什么比真实世界的体验更好的了,”今年夏天决定关闭PICU的塔夫茨医院的宾尼说。“你确实需要有足够的数量来确保你的团队保持一流水平。”

《纪事报》查看的内部记录显示,2018年4月,也就是凯特琳去世三个月后,约翰·缪尔雇佣的医疗咨询公司BETA医疗集团完成了对医院PICU的风险评估。BETA分析了26个重点领域,顾问们发现了10个“有改进机会的领域”。

2015年,胡桃溪的约翰·缪尔医疗中心(John Muir Medical Center)与斯坦福医学儿童健康中心(Stanford Medicine Children’s Health)在2012年首次宣布的合作基础上,开设了一个新的、有八张床位的儿科重症监护室(PICU)。

Brontë Wittpenn / The Chronicle记录中标记的领域包括“教育、培训、能力”、“不良事件后患者/家庭沟通”、“人员配置/PICU覆盖范围”和“治疗/转院同意书”。记录显示,约翰·缪尔表示正在对调查结果采取行动。

医疗专业人士说,对卡特里娜和凯特琳病例的担忧也促使斯坦福PICU的领导对整个项目进行了审查,因为约翰·缪尔的一些工作人员质疑核桃溪PICU是否应该关闭。

这份审查报告也在钟氏夫妇的诉讼中提到,“至少有两名儿童死于JMH PICU,如果在奥克兰儿童医院或其他机构治疗,他们的病情不会导致死亡。”据诉讼称,其中一人死于糖尿病,另一人死于哮喘。

“儿科部门如此失败,JMH不得不聘请外部实体来审查该部门,以确定为什么JMH PICU有这么多儿童死亡,”诉讼称。

根据《纪事报》查阅的内部记录,斯坦福大学的评估最终于2019年底提交给了约翰·缪尔的医疗执行委员会(MEC)。该小组由医院的主任医师组成,他们可以对科室进行更大的改革,并制定纪律。

一位熟悉斯坦福大学向MEC做的报告的工作人员回忆说,报告包括PICU患者的概述,以及与其他社区儿科重症监护病房的死亡率比较。这名工作人员说,没有关于被标记的具体病例或问题的细节,总的结论是约翰·缪尔的PICU的表现符合预期。

John Muir的官员没有回应关于PICU内部和外部审查的问题,也没有说他们采取了什么措施来解决这些发现。

约翰·缪尔(John Muir)的PICU在内部和外部审查后仍保持开放,但患者数量仍然很低。2018年,PICU收治了320名患病儿童。第二年,这一数字降至280以下。

约翰·缪尔(John Muir)的部分儿科手术涉及正在接受脊柱弯曲疾病治疗的儿童。

根据加州公共卫生部的数据和《纪事报》分析的住院患者数据,2018年,核桃溪医院报告了大约24例儿童脊柱融合术,在这种手术中,外科医生将金属螺钉和棒固定在椎骨上,以挺直脊柱。

以赛亚·洛夫顿(Isaiah Lofton)是加州儿童服务项目的成员,他应该是最复杂的案例之一。

这名15岁的男孩患有严重的脑瘫,需要使用轮椅,还患有癫痫,出生时脐带打结造成的损伤导致了发育迟缓。神经肌肉疾病给他留下了一种最严重的脊柱侧弯:他的脊柱弯曲了大约105度,影响了他舒适地坐着和呼吸的能力。大多数接受矫正脊柱侧弯手术的儿童的弯曲度在50到80度之间。

以赛亚和他的母亲米歇尔·布兰特利住在瓦卡维尔。他的主治医生建议他们去看斯坦福大学附属的儿科整形外科医生詹姆斯·Policy (James Policy);由于约翰·缪尔与斯坦福大学的合作关系以及斯坦福大学的CCS认证,布兰特利不必把她的儿子一路带到帕洛阿尔托。

2018年9月18日上午,Policy在John Muir进行了广泛的脊柱融合术,以挺直和支撑以赛亚的脊柱,从青少年背部的上部到底部在椎骨中放置螺钉和棒。手术进行了大约10个小时。

手术看起来很成功。但以赛亚在医院呆了几周,发烧和急性炎症的迹象,通常与感染有关。

五名不隶属于约翰·缪尔健康中心的专家——三名儿童脊柱外科医生和两名传染病医生——在征得布兰特利的同意后审查了以赛亚的医疗记录。

所有五位医生都表示,像以赛亚这样的神经肌肉性脊柱侧凸患者发生手术部位的可能性最高感染据一些人说,这一比例高达20%以上研究.这些专家说,由于存在这种风险,他们预计这类患者会出现在大量的学术医院、儿童医院或专科医院,这些医院会有专门的医生和护士团队进行这类手术,缓解潜在的问题。

在一些大容量的医院每年进行数百例复杂的脊柱手术,医生们已经能够将感染率降低到5%以下。接受《纪事报》采访的医生说,在他们的实践中,这些感染导致的死亡也不常见,不到1%.

以赛亚在约翰缪尔医院接受手术后,从他的气管中提取的样本检测出粘质沙雷氏菌呈阳性,这种细菌有时生活在免疫系统较弱的人身上或体内。然而,样本中白细胞的水平也有所升高,这是活跃感染的一个指标。但以赛亚的医生认为不需要治疗,因为即使细菌存在,他们也不相信它会导致感染。

2019年4月7日,米歇尔·布兰特利躺在胡桃溪约翰·缪尔医疗中心的轮床上,用手机拍下了这张照片,她的儿子以赛亚·洛夫顿刚刚被诊断出患有败血症。不到一个月,他就去世了。

米歇尔·布兰特利/米歇尔·布兰特利

TK

10月4日,大约手术两周后,约翰·缪尔让以赛亚回家。在随后的预约中,以赛亚的医疗团队注意到他的手术切口似乎正在愈合。但在家里,以赛亚仍然有间歇性的低烧,他的母亲回忆说,他经常不舒服或疼痛。

一月份,以赛亚满16岁。

然后,根据医疗记录,3月10日上午,布兰特利发现她儿子手术切口底部的一个小洞里有脓液流出。以赛亚被救护车送到瓦卡维尔当地的急诊室,然后转到约翰·缪尔那里。

在约翰缪尔医院,以赛亚被诊断出患有粘质沙雷菌的深层手术部位感染,这种细菌可以在金属螺钉和金属棒上生长,使患者病情危重,尤其是如果它导致败血症的话。

以赛亚的医疗记录并没有明确地将这种感染与9月份医生在以赛亚的气道中发现的粘质沙雷氏菌联系起来。然而,它具有相同的抗生素敏感性,接受《纪事报》采访的医生说,这表明它与随后感染他手术部位的微生物是同一种。

有不同的方法来处理像以赛亚这样的病例,在这种病例中,已知病人身上或体内携带细菌。接受《纪事报》采访的医生说,如果细菌没有引起感染,不给病人使用抗生素是标准做法。

然而,所有看过以赛亚病历的医生都表示,有迹象表明以赛亚在手术后可能出现了呼吸道感染,包括发烧和从他的气管中提取的样本中白细胞水平升高。考虑到他的身体状况很脆弱,他们说他们当时会给他服用抗生素来治疗沙雷氏菌感染。

伦敦脊柱神经外科医生杰弗里·蒂珀(Geoffrey Tipper)说:“在这种特殊情况下,有了这些知识,在手术后阶段单独使用抗生素以降低这些微生物的数量可能是明智的。”他做过数百例复杂的脊柱融合术,并研究了减少手术部位感染的不同方法。

在以赛亚的母亲发现他脊柱感染的两天后,以赛亚在约翰缪尔接受了手术,清理手术部位。

在他的手术记录中,Policy记录了以赛亚背部下部的杆上有脓液,以及他“清理回健康出血组织”的坏死组织。医生说,他把抗生素粉放在伤口里,用两个“排水管”堵住伤口。“排水管”是连接在管子上的临时装置,可以让液体在伤口愈合时渗出。

在接下来的几个星期里,Policy和Isaiah的传染病医生Talal Seddik博士在PICU和普通儿科楼层用一系列抗生素治疗了他。他接受了大约一周的静脉抗生素注射,然后改用口服抗生素,可以对抗沙雷菌。他于3月26日出院。

三天后,赛迪克检查了以赛亚,并注意到“他的伤口愈合得很好”,根据他的医疗记录。

但根据以赛亚的医疗记录,4月3日,布兰特利注意到以赛亚的上背部出现了一个新伤口,外露的硬件和“从伤口处流出的化脓性分泌物”。当天晚上,以赛亚再次被救护车送往瓦卡维尔当地的急诊室。

一名急诊室医生与约翰·缪尔的医疗人员交谈,他们说他们将在4月4日上午跟进布兰特利,安排另一次手术来清理男孩的伤口。根据医疗记录,以赛亚随后出院回家。

4月5日,以赛亚在埃默里维尔的斯坦福骨科门诊就诊。一名执业护士指出,他前一天晚上发烧到了101.5华氏度,背部的伤口“看起来很深,很可能暴露在外面”。

布兰特利回忆说,Policy出城了。因此,以赛亚的医疗团队安排他在4月8日重新入住约翰缪尔医院,然后在4月9日进行另一次手术,清除感染。

第二天,也就是4月6日,塞迪克在以赛亚的医疗记录中指出,“他做得相当好,没有明显的变化。”

布兰特利回忆说,当时她和塞迪克通过电话,他建议她在4月8日之前把以赛亚带到医院,这样“他就可以在一个更无菌的环境中”。

“那不是一种紧迫感,”布兰特利回忆说。“这似乎更像是一个建议。”

记者通过电话联系到塞迪克,但他拒绝回答问题。Policy没有回应寻求置评的电话和电子邮件。

布兰特利说,她认为以赛亚和他的家庭护士在一起会没事的。但就在他按计划回到约翰·缪尔医院的前一天,她说,她的儿子再次发烧,血氧水平下降。

慌乱之中,布兰特利把以赛亚送到约翰·缪尔那里。她说,在核桃溪的急诊室里,一名护士告诉她,以赛亚患有败血症。她说她紧紧握住以赛亚的手,躺在轮床上的以赛亚旁边。她看到了他眼中的恐惧,试图告诉他不要担心。

以赛亚被送入PICU。尽管他接受了预先安排的手术来清除感染,但他从未恢复意识,一直依靠呼吸机。

他被诊断为感染性休克和急性呼吸窘迫综合征。

所有为《纪事报》复查过以赛亚病例的医生都质疑,他的感染在3月份是否得到了足够积极的治疗,他们可能会至少再进行一次清理手术,或者让以赛亚服用更长时间的静脉抗生素,或者两者兼而有。

“从医学上讲,这些病人已经站在悬崖边上了,”约翰·t·史密斯(John T. Smith)博士说。他长期在盐湖城的小学儿童医院(Primary Children’s Hospital)担任小儿脊柱外科医生,同时也是犹他大学(University of Utah)骨科的捐赠主席。“我们不会只是把它洗干净,盖上下水道,然后给它们抗生素,尤其是在比赛的最后阶段。”

医学专家说,如果像以赛亚这样的病人有食管,而且有反流问题,那么很难将口服抗生素水平保持在足够高的水平。

辛辛那提儿童医院医疗中心(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center)克劳福德脊柱中心(Crawford Spine Center)主任、儿科脊柱外科医生彼得·斯特姆(Peter Sturm)说,“像这样一个感染了这种疾病的孩子,不可能被口服抗生素送回家。”“我们会让他们至少接受三到六周的静脉注射抗生素,然后再口服几个月。”

所有专家都质疑为什么约翰·缪尔的医生将以赛亚的第二次感染清理安排在4月9日,也就是他的手术地点重新开放的六天之后。他们说,在较大的诊所,如果医生不在城里,这样的手术可以交给同事做。他们说,理想情况下,他们希望患者最多在24小时内重新入院并回到手术室。

加州大学伯克利分校公共卫生学院的传染病医生、名誉教授、奥克兰阿尔塔·贝茨峰会医疗中心感染控制委员会主席约翰·斯瓦茨伯格博士说:“我认为,公平地说,事情的发展速度非常缓慢,但以赛亚的处境非常危险。”“伤口裂开这一事实表明感染失控了。”

目前尚不清楚以赛亚的案件是否得到了内部审查,如果有的话,是否有任何结果。约翰缪尔的官员没有回应以赛亚的案件当时是否被审查的问题。

5月5日,布兰特利做出了一个艰难的决定,取消了以赛亚的生命维持系统。他在布兰特利和其他家人和朋友的陪伴下咽下了最后一口气。

几个月后,约翰·缪尔又被另一名儿童死亡事件所困扰——这一事件最终将PICU的问题推向了公众的视野。

2019年秋天,当时的医疗主任艾丽西亚·卡拉马斯(Alicia Kalamas)医生得知,医院计划为患有癌症的2岁女孩艾莉·钟(Ailee Jong)进行一项重大肝脏手术。她受聘帮助改善约翰·缪尔医院的手术结果。

2022年11月9日,周三,在加利福尼亚州丹维尔的家中,汤姆和特拉克·钟的手拿着他们女儿Ailee Jong的相框,几个月前她被诊断出患有癌症。

Brontë Wittpenn / The Chronicle

2022年11月9日星期三,在加利福尼亚州丹维尔的汤姆和特拉克·钟的家中,可以看到Ailee Jong的背包。两年前,Ailee被诊断出患有癌症,需要手术治疗。虽然她被认为能活下来,但她死在了胡桃溪约翰缪尔医疗中心的手术台上。特拉克和汤姆后来都发现,一名医生一直在警告主管,医院根本没有准备好进行手术。

Brontë Wittpenn / The Chronicle她警告医院领导,他们还没有准备好进行首例肝脏切除术。她说,如果他们继续下去,这将是一次“干净利落的死亡”,根据卡拉马斯在医院领导拒绝续签她的合同后,于今年1月对约翰·缪尔提起的诉讼。

在她的诉状中,卡拉马斯声称2021年,她因公开谈论患者安全问题而被解雇。医院方面表示,他们想把卡拉马斯的病房带向一个不同的方向。诉讼还在进行中。

卡拉马斯在2021年给约翰·缪尔当时的首席执行官卡尔·奈特发邮件说:“如果艾丽·琼当时在加州大学旧金山分校任何一位高度专业的肝移植麻醉师手里,她就不会在手术室里失血过多。”“多年来,你们公司里有几个人选择无视我。病人因此而死亡。”

卡拉马斯在诉状中称,约翰·缪尔“进行了一次设施参观和推销”,以鼓励艾莉的父母在核桃溪做手术,而医院领导本应指示钟夫妇去斯坦福大学或加州大学旧金山分校“专门从事这些复杂手术的经验丰富的团队”。

卡拉马斯在给医院领导的一封总结她警告的电子邮件中写道:“我对JMH向艾莉的父母错误地陈述了他们临床医生的技能和机构(sic)提供安全护理的能力感到愤怒”,这封信被包括在汤姆和特鲁- co Jong在4月提起的单独诉讼中。

Ailee的父母在诉诉书中称,卡拉马斯并不是唯一一个警告John Muir公司高管不要给他们的女儿做手术的医疗专业人士。护士们警告说,手术“不能也不应该在医院里进行”。

这些警告被忽略了,正如《纪事报》报道今年4月,艾莉在手术台上大出血,而她的医疗团队疯狂地试图挽救她的生命。抢救5小时后死亡。

卡拉马斯在诉讼中说,当她得知医疗执行委员会没有审查Ailee的死亡时,她向奈特报告了这个案件,“以及她对另外两例儿科死亡的了解”。但是“卡尔·奈特对投诉不屑一顾,而且……没有采取任何行动防止这种渎职行为再次发生。”

直到《纪事报》1月份刊登了卡拉马斯诉讼的文章之后,钟一家才知道卡拉马斯和约翰·缪尔的其他工作人员对他们女儿的手术发出了警告。今年4月,钟氏夫妇对约翰·缪尔提起了诉讼。

上个月,康特拉科斯塔高级法院法官爱德华·g·韦尔(Edward G. Weil)允许钟氏的诉讼继续进行,指控约翰·缪尔(John Muir)涉嫌将其儿科项目虚假地描述为与斯坦福大学相当。

尽管John Muir辩称,它“没有义务”告诉钟夫妇在其机构做了多少手术,但Weil裁定,Ailee的医生“有义务如实陈述,并披露关于John Muir和斯坦福大学之间差异的额外信息”。bwin登入

在接受《纪事报》采访时,钟氏夫妇说,尽管在艾莉死后推动与她的医生会面,但关于她为什么会死,他们只剩下了更多的问题。

“除了内疚,最难的部分是不知道发生了什么,不知道答案,”汤姆·容说。

以赛亚、卡特里娜和凯特琳的父母说,和钟家一样,他们也没有从约翰·缪尔那里得到关于他们孩子死因的明确解释。他们说,他们从未想过还有其他家庭在同样的悲伤和困惑中挣扎。

米歇尔·布兰特利(Michelle Brantley)说,她一直被“如果”所困扰:如果她带以赛亚去了另一家医院,而不是约翰·缪尔(John Muir),会怎么样?如果她坚持在约翰·缪尔的手术伤口第二次裂开后,就把他送进医院,结果会怎样?

“每次我想到它,”布兰特利说,“我所有应该、应该、可能的想法都在不断涌现,如潮水般涌回来。”

卡特里娜的母亲维克·普拉姆利(Vikki Plumlee)经常做一个梦:她的女儿健康地站在她面前,但她转过身去,走进一个衣柜,关上了门。当普拉姆利拉开门时,衣柜是空的。

普拉姆利说:“你知道,我丈夫告诉我,我需要找到上帝,或者我需要有信仰。”“我确实有信心。但我和上帝再也不说话了。”

Sheri Gonzales说Caitlyn的时候还是结结巴巴的。

“她是个健康的16岁女孩,”她母亲说。“没有理由让发生的事情应该发生。”

11月12日,钟氏夫妇和艾莉的两个姐妹在家里纪念了女儿去世三周年。艾莉本应在11月29日满6岁。

太阳下山后,钟一家站在丹维尔的后院,在一串室外灯光下,旁边是他们为了纪念艾莉而种植的一个小花园。按照他们的传统,他们在宣纸上给艾莉写信,然后把信溶解在水里。

“我谈到了我的悲伤,”特拉克谈到她的信时说。“但这种悲伤来自爱,不会结束;这种永恒的爱一直在持续。”

钟夫妇说,关于艾莉,他们有很多事情永远不会忘记。但还有一件关于约翰·缪尔的事会永远留在他们的记忆中。

钟一家说,他们还记得约翰·缪尔给他们做艾莉手术时的“推销词”。汤姆说,令人难以置信的是,医生们吹嘘PICU的病人数量很少。

“我们被告知,拥有一个小容量的PICU是有好处的,”Ailee的父亲回忆说,他离开时的理解是,它就像学校里的小班教学。“他们说,奥克兰儿童医院(Oakland Children’s)和斯坦福大学(Stanford)这样的地方真的很忙,警报总是响个不停,人们在编码,护士们忙个不停。”

他说,医生告诉他,“在约翰·缪尔医院,你没有那种病。我们会全力关注艾莉的。她会得到最好的照顾。”

你有什么想bwin登入跟《纪事报》的调查小组分享的吗?秘密分享在这里.

Cynthia Dizikes, Matthias Gafni和Dan Kopf是旧金山纪事报的特约撰稿人。邮箱:cdizikes@sfchronicle.com, matthias.gafni@sfchronicle.com, dan.kopf@sfchronicle.com推特:@cdizikes, @mgafni, @dkopf